Da esquerda para direita: DJ Luan, MC Markinho, MC MZ, MC Trick. Foto: Matheus de Moura

I

O inverno da cidade do Rio de Janeiro não é dos mais severos do Brasil, sequer de seu próprio estado, porém, muitas madrugadas consecutivas em pé sob o orvalho carioca levava à ruína muitos dos jovens que miravam uma chance na já não-tão-forte cena do funk fluminense da transição da década de 2000 para a de 2010. Rapazes de origem humilde mantinham-se plantados frente a portas de produtores da cena musical; produtores estes que não se importavam em virar noites ajudando amigos a gravar mixtapes e singles de funk, mas que se recusavam a deixar os novatos entrarem, relegando-os ao relento. Nessa época, não era incomum que os veteranos fingissem não estar no estúdio; apagavam as luzes à espera de que a molecada sumisse do quintal e levasse consigo o amadorismo. As rejeições moldavam um sentimento de que toda aquela energia investida na carreira musical era infrutífera. Mas bastava um produtor alugar ou emprestar o estúdio por algumas horas que a desesperança era ensacada e a estâmina voltava ao pique. Luan Eduardo de Oliveira, Patrick de Freitas Souza e José Henrique de Oliveira Silva são alguns dos funkeiros que já passaram por esse batismo de resistência e que hoje perseveram na carreira musical.

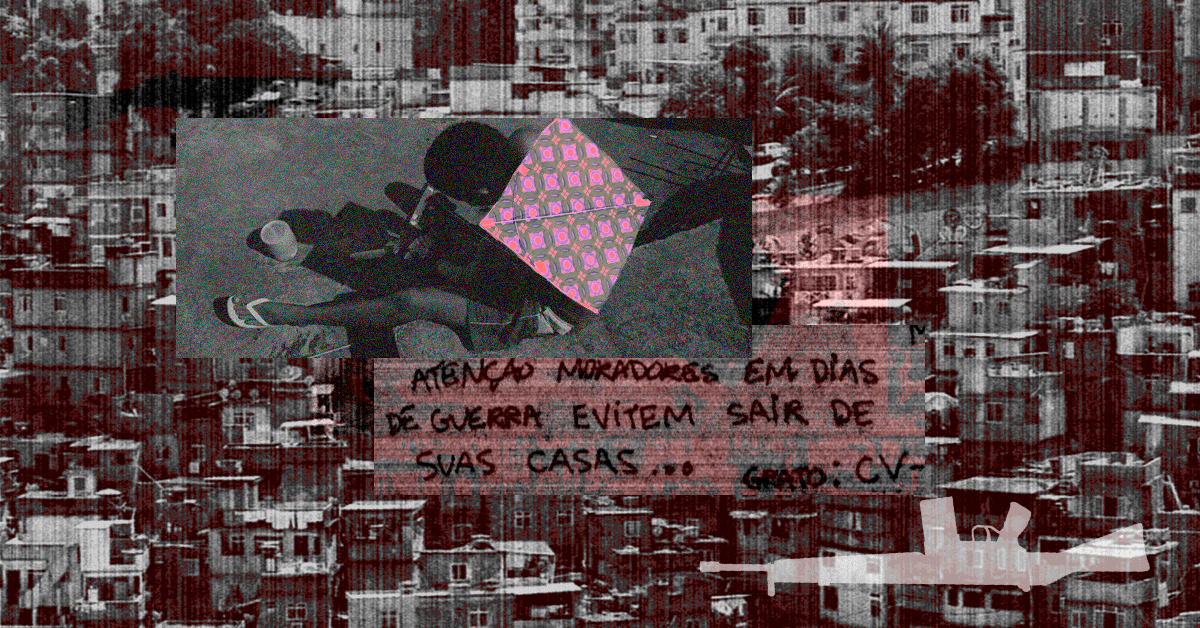

Residentes do Complexo do Chapadão — composto por 17 favelas, circundadas pelos bairros Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque —, eles peregrinavam pelas comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, nos limítrofes de sua própria favela, gravando músicas onde houvesse permissão. Funkeiros desde o princípio da adolescência, quando os primeiros versos saíam de brincadeira no trajeto casa-escola, cantavam todos sobre o mesmo tema: violência urbana. Crianças dos anos 1990 e adolescentes dos anos 2000, viram de perto o surgimento e a popularização a nível nacional do funk proibidão — subgênero de batidão que recebeu esse nome pela repressão intensa do Estado, o qual o interpreta como música de bandido, já que as letras dão às facções criminosas o papel de protagonistas nos conflitos urbanos, tanto é que a canção que concretizou o gênero se chama Rap do Comando Vermelho.

Luan, Patrick e José, cada um em sua própria trajetória, escolheram o momento errado para embarcar nesse gênero, que se saturou rapidamente após meados da década passada, quando filmes como Tropa de Elite popularizaram Brasil afora músicos como Cidinho, número um na lista de qualquer fã de proibidão e voz de “morro do Dendê é ruim de invadir…” — som de MC Júnior, MC Leonardo, feito em 1995 e regravado em 2008 por Cidinho para o filme, quando se tornou ubíquo após o uso na trilha sonora do longa metragem. Quando finalmente conseguiram emplacar suas primeiras músicas, bailes careciam da mesma empolgação de outrora, as letras sobre crime caíam no desgosto da juventude, cada vez mais ávida pelo lirismo do sexo explícito, e, ao fim desse período, o projeto de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) se alastrava por algumas das principais comunidades do Rio, inibindo bailes, em especial os com letras proibidas, sufocando o gênero ao limite de sobrar espaço somente para o funk putaria, que ascendeu ao gênero absoluto, conforme Dennis Novaes, em sua dissertação de pós-graduação, Funk Proibidão: Música e Poder nas Favelas Cariocas, de 2016.

Sonhar custava caro e, em alguns momentos, parecia que estavam pagando para trabalhar.

Luan, sob o nome artístico DJ Luan do Final Feliz, conta que, não bastasse a decadência do gênero e as portas fechadas das panelinhas de veteranos do funk, ninguém queria ouvir suas rimas — nem mesmo para criticar —, forçando-o a mudar a investida de MC para DJ. Assim, ele, que começou a compor aos 14 anos de idade, passou a produzir o som dos amigos. A decisão de carreira o poupou do eterno martírio de artista não reconhecido, pondo-o numa crescente de sucesso que segue até os tempos atuais, em que o produtor consegue faturar sete mil reais por mês. Dessa forma que se aproximou de Patrick e José, os quais circulavam pelos mesmos meios, sofrendo do mesmo escárnio, donos das mesmas lamúrias. Em casa, Luan tinha de lidar com as reclamações da mãe e do padrasto, preocupados com a hora que o rapaz voltava dos bailes, geralmente no princípio da manhã seguinte. O apoio familiar na carreira artística concorria com os pesares dos parentes. A decisão teve de ser tomada e logo ele saiu de casa, preparado para aventurar-se despreocupadamente pelo frenesi das festas de funk, sem hora para voltar. Como recebia pouco pelo muito que fazia, os bicos se mantinham como alicerces do sustento e da sobrevivência. Era árduo, exaustão o acompanhava pelas semanas, mas, como não havia terminado os estudos, preferia seguir com a dupla jornada a optar pela carreira dos homens de sua família, cuja grande maioria se entregou em corpo e alma à mesma “empresa” que tantos amigos seus de infância: a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

O fluxo de caixa voltou a crescer, mesmo que timidamente, depois de 2011, quando os paulistas da Baixada Santista tomaram a cena musical com o funk ostentação, visto por muitos como uma versão mais palatável do funk putaria — subgênero carioca conhecido pelas letras que abordam sexo sem pudor e que se fortaleceu como principal formato de funk a partir deste marco, embora viesse ganhando destaque desde a implantação das UPPs e já existisse desde os anos 1990. Outro fator de crescimento, apontam os MCs, foi a expansão da banda larga, que substituiu o CD pela disseminação rápida e gratuita de conteúdo em redes sociais e Youtube, onde as músicas vêm acompanhadas de montagens de vídeos aleatórios de homens armados em favelas brasileiras e mulheres rebolando em bailes. A tecnologia deu um grande adeus aos tempos de venda clandestina de playlists e mixtapes na Uruguaiana, onde camelôs sofriam repressão da polícia, que vasculhava pelas novas edições de coletâneas de hinos do CV.

Para além do empurrão do contexto do mercado, Luan segue ascendendo em parte por mérito próprio também. O olhar de produtor se aguçou e logo o jovem DJ passou a compreender as ondas do mercado, abrindo mão do apego pelo proibidão para se permitir explorar o que fosse mais rentável.

Patrick, autointitulado MC Trick, e José, conhecido por MC MZ, embora também tenham sentido a carteira engordar, ainda não se bancam unicamente de música. Talvez por MCs terem um leque menor de possibilidades de trabalho, talvez por não cederem totalmente às forças do mercado, seja como for, ainda vivem na labuta. Trick, por exemplo, teve um gasto acima da média alguns anos atrás, quando precisou se mudar da casa da avó, em Queimados, sua terra natal, para o Complexo do Chapadão, onde moram seus amigos e colegas artistas. Foi expulso pela milícia. “Sempre teve um grupo de extermínio lá [Queimados]. Milícia braba. Me caçaram porque eu fiz proibidão, aí eu tive que vir pra cá. O principal que comprometeu foi: ‘Olha os G3 tudo novo, que os caras não têm/ mas nós têm/ Fap e Bipe, a casada que faz palalala, palala/ … só glock nova/ vários meiota/ nós tá na ronda/ e se virar na rua errada os menor vai te acertar…’.” Seu maior sucesso, porém, não está relacionado a crime e violência, mas ao passo do quadradinho, que consiste num passo de dança envolvendo o desenho de um quadrado imaginário com quadril. Patrick afirma que o verso “faz quadradinho, quadradinho” é original seu, lançado, teoricamente, um ano antes do Bonde das Maravilhas — as publicações online parecem atestar sua versão.

Diferentemente do amigo, José não consegue se adaptar plenamente aos outros subgêneros de funk. Por trabalhar como autônomo fazendo locução para lojas, marcas e estações de rádio, não se preocupa com a disseminação de suas músicas em meios mais mainstreams, deixa que o coração siga o caminho do proibidão — embora o primeiro hit tenha sido de putaria, com a música “De dia tô com a fiel/ de noite eu tô com a outra/ nós é do bonde/ dos porra louca”, que emplacou em algumas rádios. “As minhas letra são mais de proibidão, uns 80% […] A minha mais famosa é: ‘Lá do chapadão é que nois manda/ rajada pra cima do Quitanda/ bralala, se tentar tu vai virar peneira/ traçante, pra cima da Pedreira…’”. A letra referencia a rivalidade entre o Comando Vermelho do Complexo Chapadão e o braço da facção Terceiro Comando Puro no Complexo da Pedreira, favelas vizinhas comandadas por grupos inimigos — e que, na noite de 4 de outubro deste ano, entraram em conflito, quando o CV invadiu a comunidade e deixou um rastro de três mortos e sete ônibus queimados.

Mas, de tantos temas possíveis, por que insistir na criminalidade e correr o risco de se estigmatizar? A resposta está num grafite no ponto do tráfico de drogas no Chapadão.

Vista do Morro do Himalaia, uma das 17 favelas do Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio de Janeiro. Foto: Matheus de Moura

II

Localizado na Zona Norte do Rio, o Chapadão, assim como qualquer comunidade dessa região, sofre com temperaturas mais altas que os bairros da Zona Sul e de parte da Oeste, localidades próximas ao mar, o qual mantém regulada a temperatura. Logo, não era de se surpreender que o sol intenso e límpido daquela tarde excepcionalmente quente de agosto maltratasse tanto as peles pardas de moradores e passantes do Morro do Himalaia, um dos principais do Complexo. Estávamos na boca de fumo conhecida por Escadão do Himalaia, famosa pela maconha de qualidade superior à média carioca. Sob uma tenda de PVC, uma pequena feira de narcóticos embalados profissionalmente atraia atenção de alguns consumidores assíduos; num geral: jovens se aproximavam pela maconha e pais de família e trabalhadores mais velhos, pela cocaína, que podia ser consumida num orelhão desativado frente à boca. Ninguém parecia se assustar com os homens parrudos portando fuzis nos braços, com alça apoiada no pescoço, o clima geral era de descontração; vendedores de pastel, sorvete, açaí, dentre outros alimentos, pedalavam da boca ao interior do bairro e vice-versa, parando eventualmente para conversar com os amigos do trabalho ilegal. Piadas constantes suscitavam risos intensos, e entre os risonhos estava DJ Luan, fumando maconha recém comprada, comendo o pastel dos vendedores ciclistas e conversando com os amigos do tráfico, à espera dos outros MCs que participariam da entrevista. Ele não tocava em nenhuma arma, não conversava sobre negócios, nem dividia dos segredos sobre os crimes mais obscuros. Não. Luan falava sobre o que todo mundo fala: mulheres, política, futebol, fofoca e música. Cada um tem o seu trabalho e as coisas não devem se misturar, senão para servir de inspiração.

Por trás dos fuzis pintados como cortinas de avós ou manchados como bota de exército, estavam homens, com famílias, filhos, casa, contas e histórias, que depois virariam ou inspirariam funks. A diferença entre um e outro é que, enquanto alguns funkeiros buscam retratar a realidade tal qual ela é, outros ficcionalizam em cima do que lhes foi contado. Patrick segue a segunda linha de composição: “O que eu escrevo é uma ficção, como cinema. Sempre me baseei em ficção mesmo. […] Lá nos Estados Unidos os cara fazem os filmes deles lá; se fosse pra colocar proibidão, os filme deles também tinha que ser proibido. Os cara fazem filme lá que ensina coisa errada pras crianças, roubar banco, ensina muita coisa. Um filme é como a música que a gente canta, os MC. A gente quer cantar a realidade e o filme quer contar a realidade que tá acontecendo também, como a novela.”

Já José e Luan preferem escrever o que vêem, como cronistas da violência urbana. Eventualmente, explicou José, alguém encomenda uma música, seja um amigo ou o dono do morro e, na maioria das vezes, nada é cobrado, sendo essa uma terceira forma de inspiração para as letras. Quando um funk proibidão é escrito, a primeira intenção é narrar algo, contar uma história e fazer o ouvinte dançar, e calha da temática ser a realidade dos amigos que escolheram um caminho diferente. A música, além de estourar na internet, pode ser eleita como um dos hinos da facção local, que por si só é uma das principais honrarias que um funkeiro do subgênero pode receber. O grande elogio a José chegou quando um verso seu foi grafitado sobre a boca do Escadão do Himalaia: “Eu não fumo chá de burro/ só maconha da braba”.

E por mais que esse tipo de música possa parecer de nicho, Luan, Patrick e José encontram fãs nos mais distintos ambientes: de boate de playboy na Barra da Tijuca a festa com policiais militares, os quais já chegaram a pedir para tocar aquelas que falam sobre matar fardados. Mesmo quando tentam fugir do subgênero, quando estão longe das bocas de fumo e de qualquer influência do tráfico, quando o tiroteio soa como uma realidade distante, quase onírica, o proibidão os persegue. A insistência na música polêmica não se dá apenas por amor, mas também porque hoje em dia voltou a ser rentável. Outro fator que serviu para mudar de vez a cena e puxar o carioca para a nacional novamente foi a substituição da variação de cadência clássica do funk de 130 batidas por minutos (BPM) por uma levemente mais acelerada, a de 150 BPM, cuja criação é atribuída a Diogo Lima Costa, o DJ Polyvox. Essa pequena mudança explodiu não só o famoso Baile da Gaiola, mas toda a cena fluminense, incluindo o proibidão, cujo crescimento pode ser relacionado à busca por uma resposta cultural ao recrudescimento das políticas de confronto do Estado do Rio de Janeiro — o número de mortes por intervenção de agentes de estado aumenta ano a ano, desde 2013, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) e análises do Ministério Público estadual (MPRJ).

A brutalidade dessa realidade faz com que Luan, residente do Chapadão desde bebê, não se enxergue como autor de proibidão, pois, para ele, o subgênero sequer existe. “É proibidão pra quem mora na Barra, no Recreio. Esse tempo que tu marcou ali [na boca do Escadão do Himalaia], tu viu como é que é, não é covardia o tempo todo. Se eu vivesse na beira da praia, eu ia falar de surf, tá ligado, não? Tu mora na favela, tiroteio, vai falar do que? […] Tu não tá falando que vai morrer por isso, tu tá contando a história da comunidade. O que que tu vê no dia-a-dia? Eu vejo o pessoal armado, mas que não faz covardia com ninguém. Se vier um morador precisando de gás, nego ajuda. Mas a polícia, o que nós vê a polícia fazendo com os cara? Morador indo comprar pão sendo baleado; morador indo trabalhar de manhã e sendo esculachado no ponto de ônibus. Você que vive isso, ia preferir o quê? Que que vai passar na tua mente? É mole nego julgar de cima do prédio, na beira da praia. O dia-a-dia só a gente que sabe.”

Todavia, não reconhecer o proibidão como tal não significa que Luan, nem seus amigos, que dividem da mesma opinião, esteja alienado aos perigos de se filiar ao gênero. Desde que montou seu próprio estúdio de música, em Nilópolis, há pouco mais de um ano, o produtor aumentou o leque de MCs sob sua tutela e passou a acompanhar ainda mais de perto a carreira dos mais novos, dentre eles MC Markinho, ou Marco Antônio de Oliveira, funkeiro de 19 anos, que começou em batalhas de rap, mas logo migrou para a batida contagiante, convertido por Luan, que viu no garoto potencial lírico e vocal — oriundo de banda de igreja evangélica, o jovem tem uma formação musical que o põe à frente dos outros artistas, sendo capaz de controlar diferentes tons, incluindo alguns mais melódicos. A aproximação entre os dois veio com um porém: Markinho, na época menor de idade, não poderia cantar proibidão, pois Luan não o queria associado ao crime desde tão cedo, além de se preocupar com como isso poderia afetar a carreira por vir. Os avisos do DJ valeram somente até a chegada da maioridade do garoto, que logo se viu livre para lançar seu primeiro proibidão.

Quando questionei Markinho se preocupava o fato dessa escolha restringir seu fluxo em bailes de morros de facções rivais, ele respondeu rindo nervoso, fazendo um símbolo de CV com os dedos. “Cê é louco”, brincou. Ele trata o CV como um time de futebol. Não se atreveria a ultrapassar as barreiras geográficas de sua torcida, não mancharia a camisa. Ao mesmo tempo, Markinho não se apega totalmente ao gênero e parece se aproximar cada vez mais do funk putaria, engatinhando atrás dos passos de seu ídolo: Kevin O Chris. Mais novo do grupo, mora com os pais e usa a renda dos shows, que chegam a 3 mil reais, para lazer próprio. Vida de funkeiro é cara, os gastos vão de locomoção e alimentação para shows até peças de vestuários, itens de ouro e consumo de drogas — geralmente maconha. Pode parecer fútil, mas faz parte do lifestyle de artista e, para eles, é inerente ao trabalho e uma oportunidade que deve ser aproveitada antes que acabem voltando ao ostracismo e, subitamente, já não possam mais viver com conforto, sobrando apenas os mesmo centavos de sempre.